ことりっぷの世界を体感する旅

~ 伝統と現代アートが共鳴 ~

初夏の京都 アートでひもとく 京都旅 2日間

ことりっぷとコラボ旅

~リベラル・アーツ を学びに出かけましょう~

ことりっぷの世界を体感しながら・・・。

知識を増やし、考える引き出しを増やす。人生を豊かにするための学び・気づきのツアーです。

より自由に生きるために。

リベラル・アーツ=実用的な目的から離れた純粋な教養

ツアーの概要

⼈々を魅了する「京都」を「歴史と現代アートの融合」の視点からひも解きます。

京都市京セラ美術館で開催の「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」では現代アートを語る上で欠かせない存在の草間彌生の版画芸術の魅力と軌跡を展観。

青蓮院や建仁寺では美しい襖絵の世界を堪能。

虹の苔寺としても知られる東福寺の塔頭光明院では、漫画家 ・しりあがり寿の個展を鑑賞します。

祇園にもほど近い洋室ベッドルームのモダンな宿坊に宿泊。初夏の夜、古都散策も楽しみです。

出発日

2025年 7月11日(金)東京駅・品川駅・新横浜駅発着 / 京都駅発着

旅行代金

■東京駅・品川駅・新横浜駅発着(おひとりさま)

2名1室利用:89,800円

1名1室利用:99,800円

■京都駅発(現地集合・現地解散)

ーーーーーーーーーーーーーーー

上記旅行代金より26,000円減額となります。

ーーーーーーーーーーーーーーー

※サービス料・消費税・京都宿泊税込み

※3名1室利用は承れません。

※新幹線ご利用の方は、品川駅・新横浜駅発着の場合でも料金の変更はございません。

※新幹線ご利用の方は、乗降駅をメッセージ欄にご記入ください。

※お申込みは中学生以上とさせていただきます。

スケジュール

1日目

東京駅(8:12発) 🚅 (のぞみ15号 普通車指定席)品川駅・ 新横浜駅 🚅 京都駅(10:23着) 🚌 昼食:京都の夏の風物詩、「鴨川納涼床」にてフレンチのコース 🚌◎京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ 「草間彌生 版画の世界」を鑑賞 🚌 知恩院 --<徒歩 約300m 8分>-- ◎青蓮院 「現代の琳派」木村英輝さんの描く 襖絵の世界と相阿弥作の庭を堪能 --<徒歩 約300m 8分>-- 知恩院 チェックイン・夕食

2日目

「朝のお勤め」5:10頃集合(自由参加) 知恩院 和食のご朝食後、チェックアウト 9:30頃 --丸山公園・ねねの道経由<徒歩 約1㎞ 25分>--◎建仁寺 海北友松 筆 方丈襖絵 「雲龍図(複製)」や俵屋宗達の「風神雷神図屏風(複製)」などを鑑賞 --<徒歩 約900m 20分>-- 知恩院 🚌 「三井ガーデンホテル京都新町 別邸」にて四季折々の厳選旬食材を寄せ込んだ【別邸 焼き魚 お重】のランチ 🚌 ◎東福寺光明院「しりあがり寿展」鑑賞と重森三玲の庭を鑑賞 🚌 京都駅発(17:45)🚅(のぞみ40号) 新横浜駅・品川駅 🚅 東京駅着(19:57)

マークの説明

✈飛行機 🚅 新幹線 🚋 列車 🚌 バス --徒歩 🚖 タクシー 観光マーク ◎:入場

ツアーのおすすめポイント

1)現代美術アートを語る上で欠かせない存在である草間 彌生。独創的なスタイルは世界的にも称賛されています。

京都市京セラ美術館にて「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」草間彌生の版画の世界をたっぷりと鑑賞。

2)青蓮院 :「現代の琳派」木村英輝さんの描く 襖絵の世界を堪能。

3)東福寺 光明院 :現代アート「しりあがり寿展」を鑑賞。日本の庭園史に多大な功績を残した重森三玲の庭を散策。

4)建仁寺:海北友松 筆 方丈襖絵 「雲龍図(複製)」や俵屋宗達の「風神雷神図屏風(複製)」などを鑑賞。

5)祇園や八坂神社にも徒歩圏内の「知恩院」の宿坊 和順会館に宿泊。知恩院の朝のお勤めを体験(自由参加)。

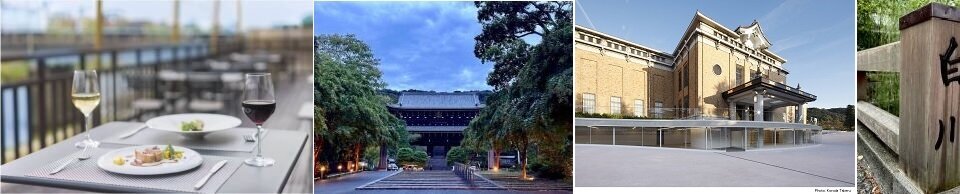

6)昼食は、京都の夏の風物詩、「鴨川納涼床」にてフレンチのコースを堪能

※左写真:お飲み物は含まれておりません。

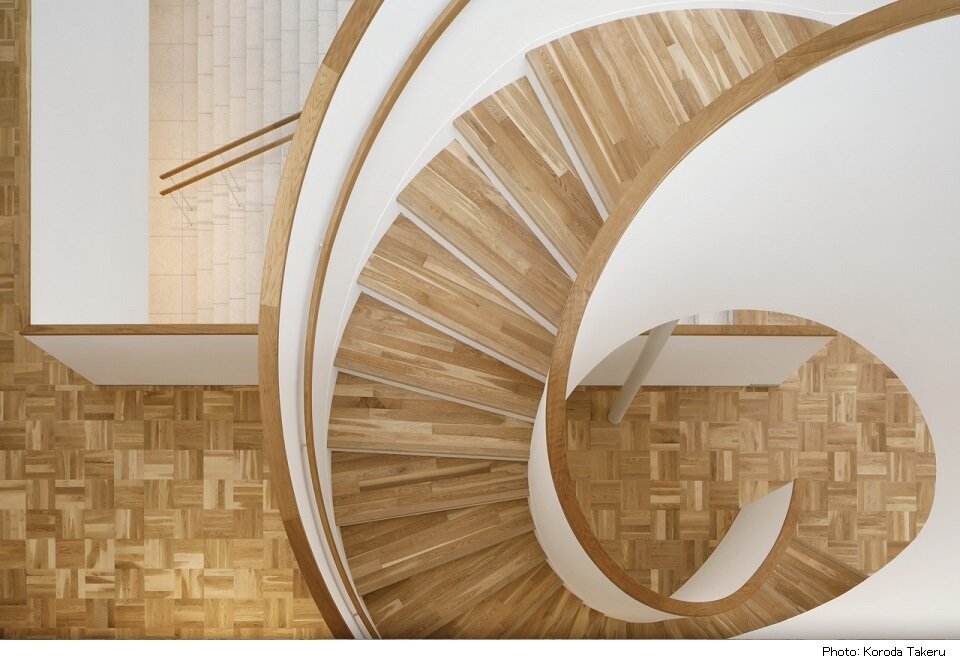

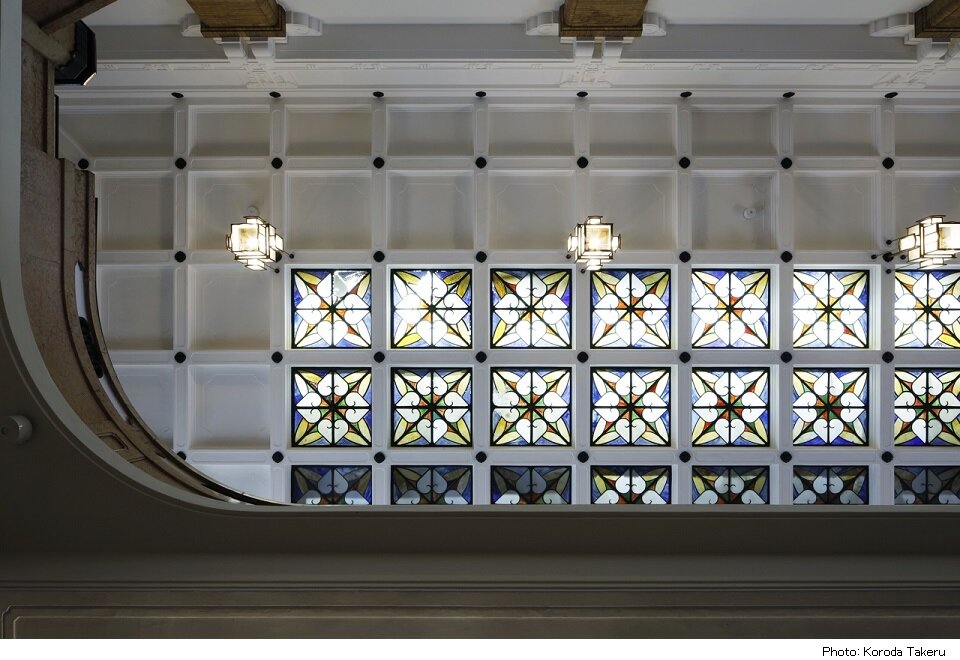

京都市京セラ美術館

帝冠様式の「京都市京セラ美術館」は、現存する日本最古の公立美術館建築。

※「帝冠様式(ていかんようしき)」は、1930年代(昭和10年前後)の日本において流行した和洋折衷の建築様式。

鉄筋コンクリート造の洋式建築に和風の屋根を冠したデザインが特徴。

京都市京セラ美術館

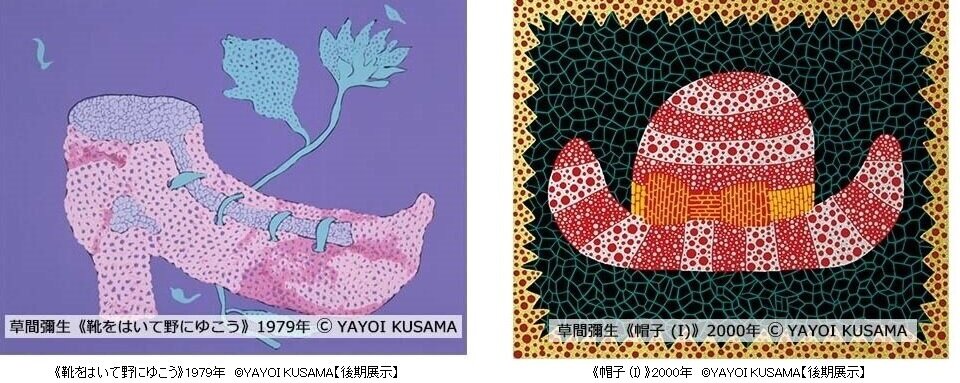

「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」

【概要】※ホームページより引用

世界的前衛芸術家・草間彌生(1929~)の版画の世界を鑑賞。

草間彌生は1993年第45回ヴェネチア・ビエンナーレにおいて、日本を代表する作家として世界の舞台へと立ちますが、その前段で積極的に版画制作に取り組んだことも、現在の評価につながる大きな原動力となりました。

草間彌生は1979年に版画作品を初めて発表します。そこには米国から帰国後の死や苦悩をテーマにした作品とは対照的に、華やかなモチーフが色彩豊かに表現されています。それまでの抽象的な表現に加え、南瓜、ドレス、葡萄、花や蝶など日常的なモチーフが網目や水玉で構成され、明瞭な色彩をまといます。網目や水玉の増殖が創作活動の根幹にあった草間と、複製芸術である版画は必然的に出合ったと言っても過言ではないでしょう。

近年は、富士山を主題に浮世絵の木版画の技法を用いた連作や、モノクロームの大型シルクスクリーン作品「愛はとこしえ」シリーズなど、特徴的な作品を発表しています。

本展覧会では、世界最大級の草間コレクションを誇る草間彌生の故郷・長野県松本市にある松本市美術館が所蔵する版画作品に作家蔵の作品を加えた約330点で草間彌生の版画芸術の魅力と軌跡を展観します。

【主な展示作品】

青蓮院

初夏の青々とした美しい庭園と襖絵を鑑賞します。

青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)は、天台宗の京都五箇室門跡の一つに数えられています。そのほかの4つの寺院は、「法院門跡」「三千院門跡」「曼殊院門跡」「毘沙門堂門跡」です。

青蓮院門跡では、殿舎内と庭園を見学します。

※門跡寺院とは、皇族や公家が住職を務めたお寺のこと

青蓮院 華頂殿

殿舎内は、華頂殿(かちょうでん)、宸殿(しんでん)、小御所(こごしょ)、本堂(熾盛光堂 しじょうこうどう) 、植髪堂(うえかみどう)を自由に見て回ることができます。

中でも見所となっているのが、華頂殿にある襖絵です。

木村英揮(きむらひでき)氏が手がけたもので、蓮三部作(青の幻想、生命賛歌、極楽浄土)が描かれています。

華頂殿には、三十六歌仙の額絵も飾られています。

木村英揮氏は、過去にはロックコンサートをプロデュースするなど異色の経歴をもった絵師。還暦を迎えてから絵師になったそうです。

※木村英輝:還暦を迎えるころに本格的に絵筆をとる。

京都市動物園の壁画など国内外で手がけた作品は250以上。現代の琳派と称され、キーヤン(Ki-Yan)の愛称で親しまれる。

青蓮院門跡の庭園・相阿弥作の庭

殿舎内をひと通り見学したあとは、靴をはいて庭園を歩いてみましょう。

相阿弥作の庭は、華頂殿から眺めた庭園です。

なめらかな曲線が美しい築山があり、池泉回遊式庭園でありながら、築山泉水庭でもあることがわかります。

建仁寺

京都最古の禅寺です。

建仁寺は建仁二年(1202年)将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師を開山として宋国百丈山を模して建立されました。

海北友松によって桃山時代に描かれた方丈襖絵 「雲龍図(複製)」、法堂の天井いっぱいに阿吽の口をした2匹の龍が描かれる「小泉淳作筆 双龍図」などを鑑賞。俵屋宗達の「風神雷神図屏風(複製)」も鑑賞します。

※現在「風神雷神図屛風」(複製)は上記掲載画像の位置に展示されておりません。

※画像はイメージです。

※「風神雷神図屛風」と「雲龍図」は、現在は京都国立博物館に寄託しており、 建仁寺では、高精細複製作品が展示されております。

東福寺 頭塔 光明院

明徳2年(1391)に金山明昶が開創した、「虹の苔寺」として知られている寺。

昭和14年(1939)に完成した「波心庭」は、昭和の庭造りの名人・重森三玲の作

室町初頭の1391年(明徳二年)、東福寺の塔頭として金山明昶によって創建される。

山門より入ってすぐの、前庭である雲嶺庭には勝負の守護神「摩利支尊天」が鎮座する。

「虹の苔寺」の異名をとり、苔と砂の見事な調和を見せる主庭、「波心庭」は、昭和の作庭家・重森三玲の手になる枯山水庭園で、東福寺方丈庭園とともに昭和十四年につくられた。

方丈庭とは趣を異にする平安式の州浜型庭園である波心庭は、寺号の光明にちなみ、大海を表す白砂に浮かぶ三尊石組を基点に、立石が斜線状に並ぶ。

その背後のサツキ、ツツジは大刈込としてダイナミックな雲紋を与えられ、さらに視線をあげれば茶亭「蘿月庵」の佇まいが目に入る。

禅語「無雲生嶺上 有月落波心」(雲ハ嶺上ニ生ズルコトナク、月ハ波心ニ落ツルコト有リ)を由来とする蘿月庵は、 昭和三十ニ年の建築。窓、壁、障子に月のモチーフを抱き、波心の庭から眺めることで東の空に昇る月を愉しむ仕掛けになっている。

先の摩利支尊天はまた、月に乗る姿で描かれることもあるといい、寺号である光明から蘿月庵まで一貫した、精緻で巧みなしつらえが佳景と心の和みをもたらす。

煩悩をしりぞければ、月(仏心)が波に映る。

↑

ホームページから転載

作庭家/重森三玲

昭和前半に活躍した作庭家。

1930年代に日本全国の庭園を丹念に測量、調査するうちに枯山水様式に心を奪われた三玲は、自ら作庭を手がけるようになる。

伝統技法を重んじる一方、旧来の固定化した価値観や形式に囚われることなく、独自の審美眼で日本庭園に新たな息吹をもたらした。

ここ、光明院においては、昭和十四年(1939)、門より入ってすぐの雲嶺庭と、主庭である波心庭を手掛けている。

同時期に生まれた東福寺方丈庭園とは異なる州浜型を取りいれた波心庭は、三玲の信念である「生きた庭」を体現し、時の流れや風雨、自然の営みの全てを取り込み、庭の美しさに花を添えるものとしている。

ぜひ、時と季節を変えて幾度も訪れ、庭に秘された美を堪能して欲しい。

↑

ホームページから転載

東福寺 頭塔 光明院にて

お寺の隅々で素朴でユーモラスな存在と出会える展示

現代アート「しりあがり寿展」鑑賞

京都の歴史と今が調和する現代アート「しりあがり寿展」を鑑賞します。

しりあがり寿の光明院での展示は、2022年好評を博した個展「心頭滅却すれば火もまたCOOL!」から3年ぶり2回目となります。

今回は時代の大きな変化に翻弄され、ただ祈るしかない自分たちを託した「十五羅漢」(じゅうごらかんず)を中心に、お寺の隅々で素朴でユーモラスな存在と出会える展示になる予定です。

※しりあがり寿さんは、在廊はしておりません。

↑ 写真:2022年に光明院で行った個展の様子

↑ 写真:2022年に光明院で行った個展の様子 ↑ 写真:2022年に光明院で行った個展の様子

↑ 写真:2022年に光明院で行った個展の様子 ↑ 写真:2022年に光明院で行った個展の様子

↑ 写真:2022年に光明院で行った個展の様子

しりあがり寿 プロフィール

しりあがり寿

SHIRIAGARI Kotobuki

1958年 静岡市生まれ。

1981年 多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後キリンビール株式会社に入社し、 パッケージデザイン、広告宣伝等を担当。

1985年 単行本『エレキな春』で漫画家としてデビュー。パロディーを中心にした新しいタイプのギャグマンガ家として注目を浴びる。

1994年 独立後は、幻想的あるいは文学的な作品など次々に発表、新聞の風刺4コママンガから長編ストーリーマンガ、アンダーグラウンドマンガなど様々なジャンルで独自な活動を続ける一方、近年では映像、アートなどマンガ以外の多方面に創作の幅を広げている。

Awards

2000年 第46回文藝春秋漫画賞 受賞

『時事おやじ2000』(アスペクト)、『ゆるゆるオヤジ』(文藝春秋)

2001年 第5回手塚治虫文化賞 マンガ優秀賞 受賞

『弥次喜多 in DEEP』(エンターブレイン)

2011年 第15回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 優秀賞 受賞

『あの日からのマンガ』(エンターブレイン)

2013年 第50回ギャラクシー賞CM部門 優秀賞、

第53回ACC賞テレビCM部門 ACCシルバー 受賞。

『赤城乳業 BLACK シリーズ』

2014年 平成26年春の叙勲 紫綬褒章 受章

宿泊 知恩院の宿坊 和順会館

昔ながらの京都の街並みも楽しめる祇園にほど近い知恩院は、1175年に浄土宗の開祖である法然が布教を始めた地にあります。

浄土宗の熱心な信者であった徳川将軍家の菩提所として、徳川家康・秀忠・家光などにより造営された壮大な御影堂や三門は国宝に指定されています。

国宝・重要文化財を多数有する由緒ある寺院「知恩院」。

荘厳な知恩院の宿坊に宿泊し、研ぎ澄まされた時間をお過ごしください。

朝のお勤めは、御影堂にて執り行われます。(自由参加)

夕暮れ時の知恩院 三門

宿泊しなければ目にすることができない景色があります。

知恩院 朝のお勤め(自由参加)

知恩院の一日は朝のおつとめからはじまります。朝のお勤めを晨朝法要と呼びます。

晨朝とは見慣れない漢字ですが、「じんじょう」と読み、卯の刻(今の午前6時頃)を指します。

つまり、晨朝法要とは朝に行う法要という意味であり、「おあさじ」と呼ばれています。

法要では阿弥陀如来、法然上人、歴代の住職、有縁の方々のご回向がおつとめされます。漂う香の匂い、割笏のリズムが心地よい阿弥陀経、ピンと張り詰めた僧侶の作法。日常では味わえない荘厳な雰囲気が堂内を満たします。

仏さまや法然上人を身近に感じられ、健やかな一日を送るに相応しい朝が知恩院にはあります。

↑

ホームページより引用

宿坊 知恩院 和順会館 お部屋一例

祇園をぶらり散策

知恩院は、祇園に近く、周囲には八坂神社もあり散策をしやすい場所です。

ほど近い祇園や、高台寺と圓徳院の間にある石畳の道「ねねの道」などを散策することをおすすめします。

国の重要伝統的建造物群保存地区として指定されている祇園新橋周辺や、三条通から建仁寺に続く小道花見小路などは、京都らしさがあふれています。

京都ならではの雰囲気を堪能しながら散策するのも旅の楽しみのひとつ。

芸舞妓が行き交う姿も見られるかもしれません。

しだれ柳と白川。石畳の道に続く町家は京の趣を感じさせてくれます。

1日目のランチ

京都の夏の風物詩、「鴨川納涼床」にてフレンチのコース

京都の夏の風物詩、「鴨川納涼床」

鴨川のせせらぎの音。東山の美しい景観。

日々の喧騒を忘れ、ゆったりくつろげる「川床」にて。

140年の歴史をもつ登録有形文化財 五層楼閣をバックに開放的でゆったりとした空間でお食事をお愉しみいただけます。

伝統とモダンが融合した美食舞台「FUNATSURU」。特等席「鴨川納涼床」にて夏の京野菜など、この季節ならではの食材をふんだんに使ったフレンチのコースをお召しあがりください。

フレンチのコースメニュー

※写真はイメージです。

※写真:お飲み物は含まれておりません。

メニュー(一例)

・前菜:鮮魚のマリネと旬野菜のピュレ 京漬物のラビゴットソース

・スープ:季節のポタージュ カプチーノ仕立て

・魚料理:真鯛のヴァプール 季節野菜のフォンダン

・肉料理:京都銘柄鶏むね肉の低温調理 シャスールソース

・デザート:季節のフルーツとブラマンジェ

・パン

・お飲み物(コーヒー)

※仕入れなどの状況により、メニュー内容が変更になる場合がございます。

※季節の食材を利用しているため、メニューが変更となる場合がございます。

・テーブルと椅子のお席です。お疲れにならずお料理と雰囲気をご堪能いただけます。

・日中は「よしず」という簾の日よけが設置され、ランチタイムも比較的過ごしやすくなっております。

・雨天等の天候事由により室内でのお食事となる場合がございます。

・衛生・安全面に万全を期す為、食事場所の判断および移動のご案内はスタッフが行います。

・全面禁煙とさせていただきます。

・その他、京都府鴨川条例、木屋町会の指導に準じます。

2日目の昼食 三井ガーデンホテル内「僧伽小野 京都新町別邸」

平安の昔から京都の中心街路として栄え、秀吉公の時代に「天正の地割」から新町通となった歴史深く、祇園祭の山鉾町としても親しまれる地にある三井ガーデンホテル。

ホテル内「僧伽小野 京都新町別邸」にて【別邸 焼き魚 お重】四季折々の厳選旬食材を詰め込んだ「お魚お重」と「ハーフビュッフェ」をお召し上がりください。

※【別邸 焼き魚 お重】のお魚は、「サバの塩焼き」になります。

旅行条件

■食事=朝食1回 昼食2回 夕食1回

■最少催行人員=15名さま

■受付=1名さまから

■宿泊=知恩院 和順会館 宿坊

■客室タイプ=洋室 バス・トイレ付 約25平米

■添乗員=1日目京都駅から・2日目京都駅まで

■貸切バス会社=都観光バスまたは貸切バス安全評価安全評価認定バス会社

■※食物アレルギーがある場合は、「食物アレルギー事前お伺いシート」をご記入いただき、メール(s2-tabi@7cn.7andi.co.jp)で送信してください。

↓「食物アレルギー事前お伺いシート」はこちらからダウンロードしていただけます。↓

※クリックしていただくと、すぐにダウンロードされます。予めご了承ください。

※上記日程は気象条件、道路状況、交通機関、官公署の要請その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合や運送機関及び見学施設等のサービス提供が困難と判断された場合は、行程の変更やツアーを中止させていただく場合がございます。

※集合時間・場所・出発時間について:ご旅行出発前にお送りする確定書面(最終日程表)でご案内します。

※当プランは「国内募集型企画旅行」として承ります。

※弊社の「国内募集型企画旅行条件書」はこちらをご参照ください。

※写真はすべてイメージとなり、お料理は一例です。

-

空 席 照 会・お申し込み