<ツアー>

~特別解説付き鑑賞~

特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」

自分の視点で美を愛でる 京都 2日間

京都から日本、そして世界へと広がった「用の美」。京都市京セラ美術館で特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」を特別解説付きで鑑賞します。昼食は、民藝運動の巨匠・河井寬次郎や棟方志功らの作品が飾られ、美術館のような空間が広がる「十二段家 本店」にてしゃぶしゃぶをご用意。自分の視点で愛でる「日常に宿る美」をひもとく京都への旅に、お出かけください。

出発日

2025年 12月5日(金)1泊2日

旅行代金

■東京駅・品川駅・新横浜駅発着(おひとり様)

<基本プラン>

・洋室 バス・トイレ付 約24㎡

2名1室利用:107,000円

1名1室利用:117,000円

<デラックスプラン>

・和洋室B バス・トイレ付 約30㎡

3名1室利用:108,000円

2名1室利用:110,000円

1名1室利用:125,000円

※3名でご利用の場合、ベッド2名・布団1名となります。

■京都駅発(現地集合・現地解散)

ーーーーーーーーーーーーーーー

上記旅行代金より25,000円減額となります。

ーーーーーーーーーーーーーーー

※サービス料・消費税・京都宿泊税込み

※新幹線ご利用の方は、品川駅・新横浜駅発着の場合でも料金の変更はございません。

※新幹線ご利用の方は、乗降駅をメッセージ欄にご記入ください。

※ご参加は中学生以上とさせていただきます。

スケジュール

1日目

東京駅(8:00~9:00発) 🚅 (東海道新幹線ひかり 普通車指定席)品川駅・ 新横浜駅 🚅 京都駅(10:30~11:30着) 🚌 昼食:鴨川に佇む五層楼閣の鮒鶴京都鴨川リゾートにてフレンチのハーフコース 🚌【特別解説付】◎京都市京セラ美術館 本館 南回廊1階 特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」を鑑賞 🚌 民藝運動の巨匠・河井寬次郎が実際に家族とともに暮らしていた自宅兼工房を記念館とした◎「河井寬次郎記念館」見学--徒歩(約5分 約350m)-- 〇京都陶磁器会館 🚌 智積院 宿坊 智積院会館 (泊)・夕食(精進料理)

朝:× 昼:〇 夕:〇

2日目

総本山智積院にて「朝のお勤め」5:40~6:00頃 ご集合(自由参加)・・・僧侶による利休好みの名勝庭園をご案内 ・・・精進料理の朝食・・・智積院 宿坊 智積院会館チェックアウト --徒歩-- ◎総本山智積院「宝物館」長谷川等伯一門の国宝の障壁画を鑑賞 🚌 400年以上続く清水焼の産地を支える職人や窯元が集まるエリア 清水焼団地を散策 --徒歩-- 【解説付き工房見学】〇「TOKINOHA Ceramic Studio」 --徒歩(約2分 約150m)-- 〇「ギャラリー洛中洛外」🚌 河井寬次郎や棟方志功らの作品が飾らた美術館のような空間「十二段家 本店」にてしゃぶしゃぶのランチ 🚌 大正・昭和期の洋館と自然豊かな庭園が融合した◎「アサヒグループ 大山崎山荘美術館」を鑑賞 🚌 京都駅発(17:30~18:30)🚅(東海道新幹線のぞみ 普通車指定席) 新横浜駅・品川駅 🚅 東京駅着(19:30~20:30)

朝:〇 昼:〇 夕:×

マークの説明

🚄 新幹線 🚌 バス --徒歩 観光マーク ◎:入場観光 〇:下車観光

ツアーのおすすめポイント

・【特別解説付き】京都市京セラ美術館 特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」を鑑賞・学芸員による特別展のみどころの解説付き

・【特別解説付き】京都市京セラ美術館 特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」を鑑賞・学芸員による特別展のみどころの解説付き

・民藝運動の巨匠・河井寬次郎が実際に家族とともに暮らしていた自宅兼工房を記念館とした「河井寬次郎記念館」を見学

・400年以上続く清水焼の産地を支える職人や窯元が集まるエリア「清水焼団地」を散策

・「清水焼団地」にある「TOKINOHA Ceramic Studio」を解説付きで工房見学

・河井寬次郎や棟方志功らの作品が飾られ、美術館のような空間「十二段家 本店」にてしゃぶしゃぶのランチ

・大正・昭和期の洋館と自然豊かな庭園が融合した「アサヒグループ 大山崎山荘美術館」を鑑賞

・「宝物館」長谷川等伯・長谷川等伯の子・久蔵の障壁画「楓図(国宝)・桜図(国宝)」などを鑑賞

・智積院の庭園を朝のお勤めの後に僧侶による庭の解説でその魅力を堪能。

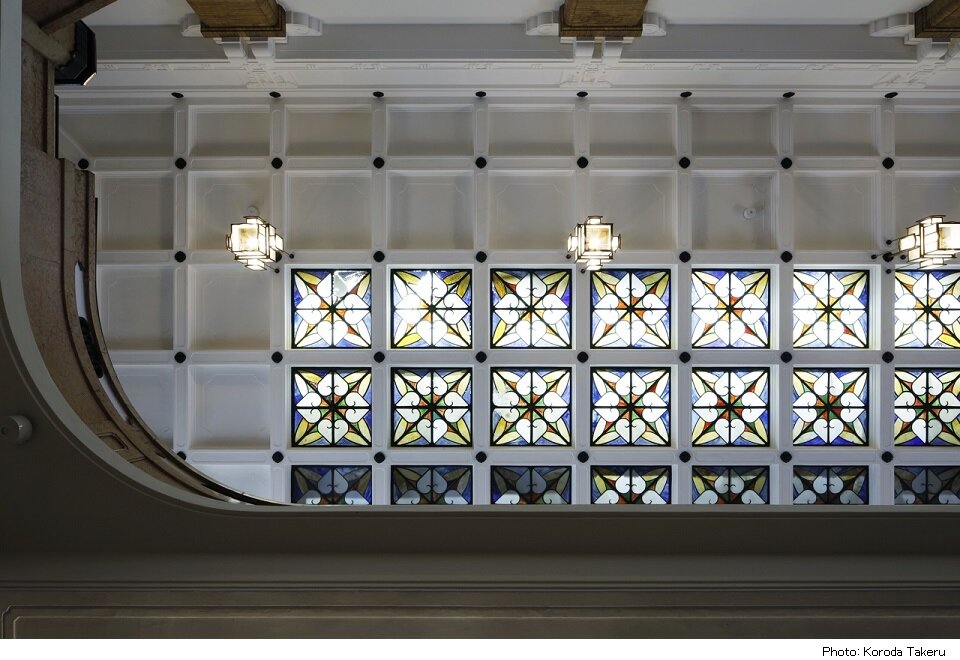

京都市京セラ美術館

帝冠様式の「京都市京セラ美術館」は、現存する日本最古の公立美術館建築。

※「帝冠様式(ていかんようしき)」は、1930年代(昭和10年前後)の日本において流行した和洋折衷の建築様式。

鉄筋コンクリート造の洋式建築に和風の屋根を冠したデザインが特徴。

【特別解説付き】

京都市京セラ美術館 特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」

学芸員による特別展のみどころの解説後、京都市京セラ美術館 特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」を鑑賞します。

【概要】京都市京セラ美術館 特別展「民藝誕生100 年 —京都が紡いだ日常の美」

※ホームページより引用

思想家の柳宗悦、陶芸家の河井寬次郎、濱田庄司の3人が木喰仏(もくじきぶつ)の調査旅行をするなかで議論を深め、1925年「民衆的なる工芸=民藝」という言葉が生まれました。

このたび、「民藝」という言葉が誕生して100年を迎えるにあたり、特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」を開催します。

京都と民藝の深いつながり

1923年関東大震災で被災し、翌年に京都へ転居、約10年にわたって居住した柳宗悦。「民藝」という言葉はこの京都で柳らの交遊によって生まれ、彼らは京都の朝市などで雑器の蒐集を本格的に開始します。「民藝」の歩みは、明治末から大正、昭和へと社会が近代化する中で、人々の衣食住の概念を変革させていくものであり、その活動は京都から日本そして世界へと広がっていきます。

左:旧上田恒次家住宅(撮影:原田祐馬)

右上段:松乃鰻寮(旧松乃茶寮) 一階応接室 写真提供:松乃鰻寮

右下段:式場邸 一階応接間 撮影:川島智生

本展のみどころ

「民藝」という言葉が誕生するきっかけとなった木喰仏をはじめ、上加茂民藝協団で活動した黒田辰秋、青田五良の作品や、「民藝館」「三國荘」のために制作された河井寬次郎、濱田庄司、バーナード・リーチらの工芸作品、柳宗悦らによる日本全国の蒐集品や、芹沢銈介、棟方志功などの民藝関連作家の優品を展示します。

また英文学者の寿岳文章、京菓子の鍵善良房、牛肉水炊きの祇園十二段家、民藝の建築を推し進めた上田恒次など京都における民藝運動の推進者や支援者をめぐる作品や資料などとあわせ、京都と民藝との関わりを総合的に紹介します。

左上段:富本憲吉《色絵福貴文字文角筥》1936年 日本民藝館蔵

左中段:河井寬次郎《鉛釉象嵌抽象文鉢》1937年頃 日本民藝館蔵

左下段:《霰釜》18世紀 日本民藝館蔵

右:木喰上人《地蔵菩薩像》1801年 日本民藝館蔵

左上段:黒田辰秋《螺鈿くずきり用器/岡持ち》1932年 鍵善良房蔵撮影:伊藤信

左下段:河井寬次郎《白地草花絵扁壺》1939年 京都国立近代美術館蔵

右:黒田辰秋《拭漆欅真鍮金具三段棚》1927年 河井寬次郎記念館蔵

◆河井寬次郎作品 鑑賞のポイント

1. 形の素朴さと力強さ

河井の器は、左右が少しゆがんでいたり、口縁が厚めだったりと「手で作られた跡」を感じさせます。

完璧な対称性よりも、「土そのものの力」や「人の手のぬくもり」が大切にされています。

見るときは“均整の美”よりも“揺らぎの美”を楽しんでください。

2. 釉薬(うわぐすり)の色合い

深い藍色や緑、飴色、鉄絵など、落ち着いた中に華やぎのある色が特徴です。

中国の古陶磁に学びながらも、現代の暮らしに合うように独自にアレンジしています。

光の加減で釉薬の表情が変わります。近寄ったり角度を変えて眺めてみると新しい発見があるかもしれません。

3. 「使う」イメージを重ねる

茶碗なら「ごはんを盛ったらどう見えるかな?」、壺なら「花を生けたらどう映えるだろう?」と想像してみると楽しいです。

河井自身も「器は飾るものではなく、使うことで生きる」と考えていました。

→ 美術館の展示室でも“自分の食卓や部屋に置いたとしたら…”と想像してみてください。

◆ 黒田辰秋作品 鑑賞のポイント

1. 木と漆が生み出す質感

木の器や家具に塗り重ねられた漆は光の角度によって深い赤や黒に見え、表情を変えるのが魅力です。

近づいたり、斜めから光を当ててみたりすると、色の奥行きが感じられます。

2. 木目の美しさ

まるで模様のように浮かび上がる木目そのものを生かした美しさは息をのむほどです。

3. 形のシンプルさ

家具や器は驚くほどシンプルな家具や器。角ばった箱、まるみのある椀、無駄な装飾のない椅子。

そのシンプルさがあるからこそ、今も新鮮に感じることができるデザインです。

4. “使うための美”

鑑賞するときに「自分の家で使ったらどんな風になるか」と自分の視点で鑑賞してみましょう。

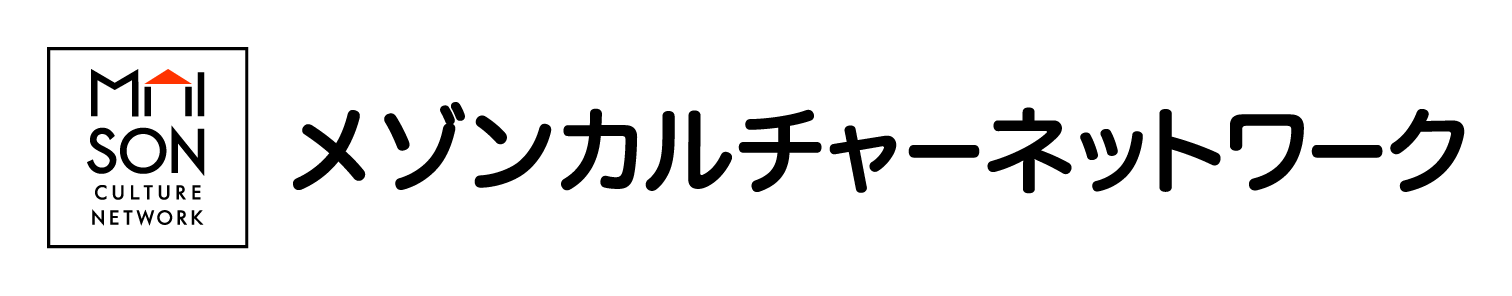

河井寬次郎記念館

河井は「暮らしの中にこそ美がある」と考えていました。

ここでは作品がガラスケースに入っているのではなく、床の間や食卓に自然に置かれています。

「美術館というより素敵な古民家に遊びに来た感じ」で親しみやすい空間がそこに広がります。

空間そのものが作品です。床、梁、障子の細工、家具まで河井自身の手によるデザイン。

木と土の温かみのある空間に、やわらかい光が差し込んで、どこを切り取っても絵になります。

花器に花が生けられていたり、テーブルに器が置かれていたりと、展示が“生活目線”です。

眺めるだけで「自分の家にもこういう器を置いたら素敵だな」とインスピレーションが湧きます。

観光地・清水寺や五条坂に近い場所にありながら、館内はとても静かです。

坐って光の移ろいを眺めたり、木の香りに包まれたりするだけで“京都の隠れ家”のような体験ができる場所です。

清水焼団地

京都・山科の丘陵地に位置する 清水焼の郷「清水焼団地」は、400年以上続く清水焼の産地を支える職人や窯元が集まるエリアです。

京焼・清水焼の卸問屋、窯元、作家、陶磁器原材料屋、指物師、碍子など‟やきもの”に関する業社が軒を連ねています。いわば「やきもののまち」です。

大小の工房やギャラリーが点在し、普段はなかなか出会えない作り手の世界に触れられる特別な場所です。

民藝運動は「暮らしの道具にこそ美がある」という思想。清水焼団地はまさに “使うための器” と出会える場所です。

「自分の生活でどう使えるか」を想像しながら鑑賞すると新しい発見があるかもしれません。

清水焼団地

「TOKINOHA Ceramic Studio」解説付き工房見学

くらしを味わうための清水焼を作るTOKINOHAは、作り手と使い手の距離をもっと近くしたいとの想いから、ショップと工房を一体化した新しい空間です。

買うだけでなく「誰が、どんな思いで作ったか」を聞くことで、器がぐっと身近になります。

解説付きで工房を見学し、ショップにも立ち寄ります。自分だけのときめく器に出会えるかもしれません。

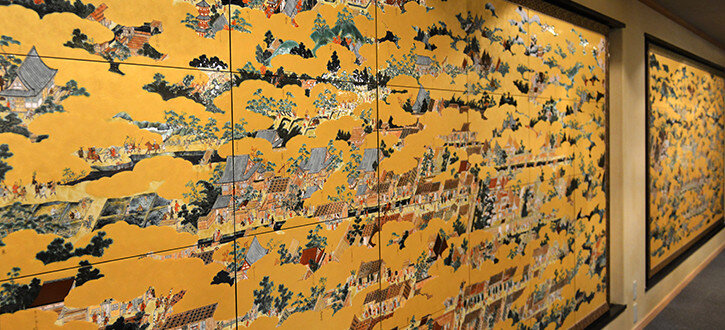

ギャラリー洛中洛外

ギャラリー洛中洛外にも立ち寄ります。

伝統に育まれた京の感性を伝える場でありたいと願うギャラリー洛中洛外のコンセプトは、名前の通り"京都"にこだわるということです。

店に並ぶやきものは、京都在住であったり、京都にゆかりのある作家・窯元によって全て作られたものばかりです。

湯呑・皿・鉢・酒器などの日常食器、抹茶碗などの茶道具、香炉・花生・陶額など数多く取り揃えています。

ギャラリー2階には、国宝の「洛中洛外図屏風・上杉本」を、京焼の技術で再現した陶板画を展示しています。

※ホームページより引用 ↑

↑

京焼の技術を駆使し、国宝の「洛中洛外図屏風・上杉本」を、48枚の陶板にて再現した陶板画

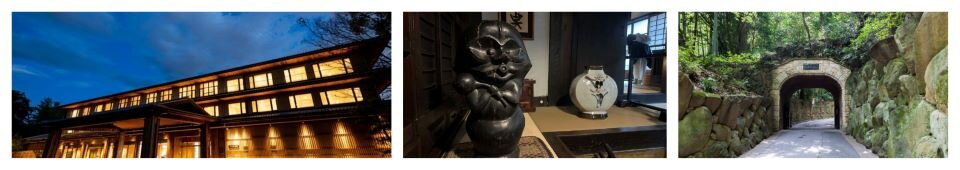

アサヒグループ 大山崎山荘美術館

美術館で「作品を見る」よりも、「光と庭に包まれながら、自分の暮らしに取り入れたい美を探す」のはいかがでしょうか。

京都と大阪の間にあるアサヒグループ 大山崎山荘美術館は、加賀正太郎が設計し、大正から昭和初期にかけて建てられた山荘に建築家・安藤忠雄設計の新館が増設されて開館した美術館です。印象派絵画や陶磁器を展示し、自然光や庭園散策も楽しめます。

四季折々の景色や、建築と庭園、美術に触れながら「暮らしの美」を体感できる場所です。

「地中の宝石箱」(地中館)

建築家・安藤忠雄設計による「地中の宝石箱」(地中館)は、周囲の景観との調和をはかるため半地下構造で設計され、円柱形の展示空間上部には植栽がほどこされています。展示室では、印象派の巨匠クロード・モネの《睡蓮》連作を常設展示しています。

「夢の箱」(山手館)

建築家・安藤忠雄設計による新棟、「夢の箱」(山手館)。地上1階建ての山手館は、円柱形の「地中の宝石箱」(地中館)とは対照的に、箱形で構成されています。

アサヒグループ 大山崎山荘美術館 地中館展示室

アサヒグループ 大山崎山荘美術館 地中館展示室

2日目の昼食場所 十二段家 本店

京都・祇園の歴史ある町家「十二段家 本店」にてしゃぶしゃぶをご用意。

店内には、河井寬次郎、濱田庄司、黒田辰秋、棟方志功など、民藝運動を牽引した作家たちの作品が数多く展示されています。

まるでギャラリーのような空間です。店内の調度品や家具には、黒田辰秋の作品が多く使用されており空間全体に温かみと落ち着きが漂っています。

調度品や家具、壁に飾られた作品をじっくりと鑑賞しながら、民藝の世界に浸ってみてください。

↑ お食事のお部屋の一例

↑ お食事のお部屋の一例

※お食事のお部屋はお店お任せとなります。上記お写真の場所ではない場合もございます。予めご了承ください。

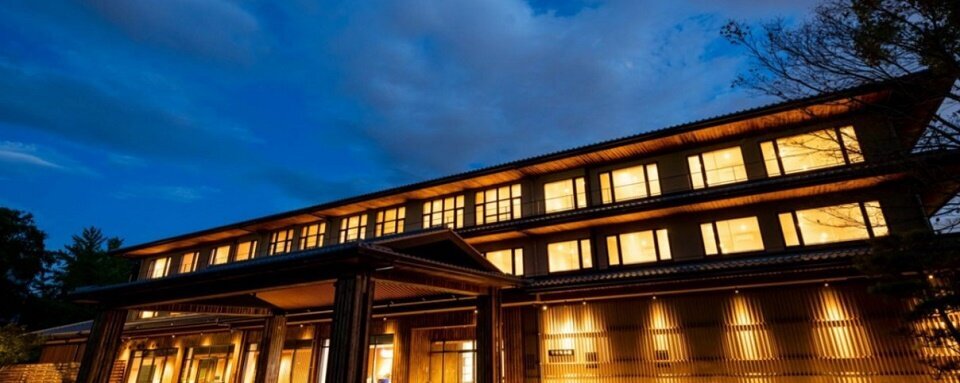

1日目の昼食 鮒鶴京都鴨川リゾート

140年以上の歴史をもつ登録有形文化財にも指定された建物にて。

京の粋を感じさせる空間で、フレンチハーフコースをご用意いたしました。

↑ 鮒鶴京都鴨川リゾート 外観

◇お食事場所:VIP Room

VIP Roomとなります。

※川床ではございません。室内となります。 ↑ VIP Roomの一例

↑ VIP Roomの一例

◇お食事内容:フレンチのハーフコース

・前菜:鮮魚のマリネと旬野菜のピュレ 京漬物のラビゴットソース

・スープ:季節のポタージュ カプチーノ仕立て

・メイン料理:京都銘柄鶏もも肉のロティ マスタードソース

・デザート:季節のフルーツとブラマンジェ

・パン

※予告なく変更になる場合がございます。

↑お料理イメージ

↑お料理イメージ ↑鮒鶴京都鴨川リゾート エントランス

↑鮒鶴京都鴨川リゾート エントランス

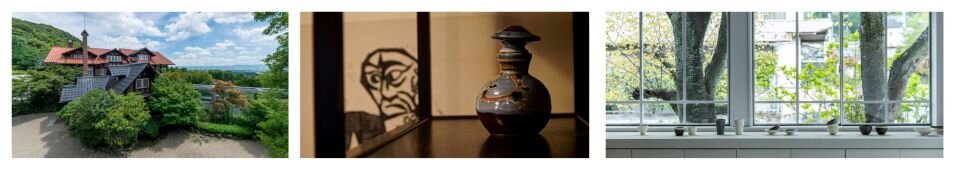

宿泊 智積院 宿坊 智積院会館

豊臣秀吉が亡き長男を弔うために建てた寺を起源に、江戸時代に徳川家が寄進して再興された大寺院です。

長谷川等伯一門による国宝障壁画(桜図・楓図)や、利休好みと伝わる庭園など、芸術性の高い寺院として知られています。

「暮らしの美」に触れる感覚で「宝物館」の 障壁画や庭園を「特別な芸術」ではなく「自然や生活を映したもの」と感じてみるのはいかがでしょうか。

・「宝物館」長谷川等伯一門の国宝の障壁画

「桜図」「楓図」は、金碧障壁画でありながら“自然の一瞬の美”を切り取っています。「豪華な絵画」というよりも、民藝運動が大切にした「ありのままの美」「自然に宿る美」の視点で鑑賞してみてください。

・智積院の庭園

智積院の庭園は“利休好みの庭”とも伝えられる、シンプルで落ち着いた池泉庭園です。

民藝が器や家具に見出した「無駄のない形の美」と同じく、庭も「過剰な飾りを排した静けさ」が魅力です。

朝のお勤めの後に僧侶による庭の解説でその魅力を堪能ください。

3. 僧侶の暮らし

智積院は今も修行僧が生活する場所です。建物の中の畳や障子、素朴な調度は“用の美”そのものです。智積院では暮らしの中に美が息づいているのを感じてみてください。

↑僧侶のご案内でお庭を鑑賞

↑僧侶のご案内でお庭を鑑賞 ↑客室 洋室の一例

↑客室 洋室の一例

↑客室 和洋室Bの一例

旅行条件

■食事=朝食1回 昼食2回 夕食1回

■最少催行人員=15名様

■受付=1名様から

■宿泊=総本山 智積院 宿坊 智積院会館

■客室タイプ=

・洋室 バス・トイレ付 約24㎡

・和洋室B バス・トイレ付 約30㎡(※3名でご利用の場合、ベッド2名・布団1名となります。)

■添乗員=1日目京都駅から・2日目京都駅まで

■貸切バス会社=都観光バスまたは貸切バス安全評価安全評価認定バス会社

■※食物アレルギーがある場合は、「食物アレルギー事前お伺いシート」をご記入いただき、メール(s2-tabi@7cn.7andi.co.jp)で送信してください。

↓「食物アレルギー事前お伺いシート」はこちらからダウンロードしていただけます。↓

※クリックしていただくと、すぐにダウンロードされます。予めご了承ください。

※ご要望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

※上記日程は気象条件、道路状況、交通機関、官公署の要請その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合や運送機関及び見学施設等のサービス提供が困難と判断された場合は、行程の変更やツアーを中止させていただく場合がございます。

※集合時間・場所・出発時間について:ご旅行出発前にお送りする確定書面(最終日程表)でご案内します。

※当プランは「国内募集型企画旅行」として承ります。

※弊社の「国内募集型企画旅行条件書」はこちらをご参照ください。

※写真はすべてイメージとなり、お料理は一例です。

-

空 席 照 会・お申し込み